ホーム > やさしいエネルギー講座

第57回 ~日本の石油業界は連携・合併の歴史の巻 (2014年1月24日)

先月、日本の大手石油会社である東燃ゼネラル石油が、三井物産子会社の三井石油の全株式を取得して完全子会社にするって発表したね。取得日は2月4日だって。

そうね。驚いたわ。発表によると、三井石油がグループに入ることによって、東燃グループの原油処理量は、従来の日量64万3,500バレルから、73万1,000バレルに増えるそうよ。

東燃ゼネラル石油といえば、2012年、米国エクソン・モービルが出資比率を引き下げたっていうニュースがあったね。

石油メジャーって呼ばれる米国の巨大な石油会社の影響力が弱まって、東燃ゼネラルは独自の力で勝ち残っていくために体力をつけようとしているのね。

ところで、石油会社同士が一緒になるとどんなメリットがあるんだろう?

まず、規模が大きくなるから、例えば原油や材料を調達するときコストを抑えることができるわ。それに全国のガソリンスタンド網を一層、強化することも期待できそうね。

なるほど~。これまでにも石油会社同士の連携や合併はいろいろとあったんでしょ?

石油業界は連携や合併の歴史といっても過言じゃないわ。国内最大手のJX日鉱日石エネルギーは2010年7月に設立されたんだけど、これは新日本石油とジャパンエナジーが合併して発足したのよ。その新日本石油とジャパンエナジーも、元をたどれば日本石油と三菱石油、日本鉱業と共同石油がそれぞれ合併して誕生したの。新日本石油は九州石油とも合併しているの。JXの原油処理能力は日量160万バレルを超えているわ。

それぞれの石油会社が、そうやって規模を大きくしてきたんだね。今後もまだまだそんな動きがあるかもしれないな。

さっき説明したように、規模を大きくしてコスト削減を図ったりすることがあるんだけど、その裏には、日本国内の石油需要がどんどん減っているという事情があるのよ。

え?どういうこと?

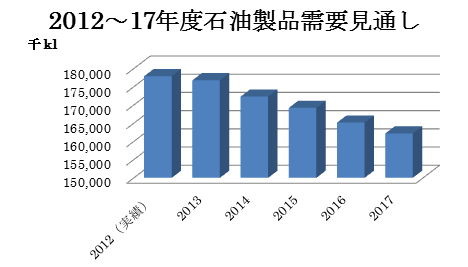

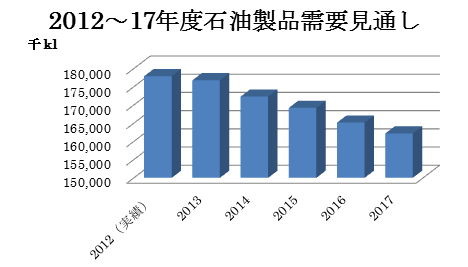

ちょっと下のグラフをみて。経済産業省がまとめた石油製品の需要見通しのデータなんだけど、2012年度(実績、電力用重油を除く)に約1億7,800万キロリットルだったのが、17年度には1億6,200万キロリットルに減少すると予想されているの。重油、灯油、ガソリンなんかの需要が大きく落ち込むと考えられているそうよ。

考えてみると、ハイブリッド車やオール電化住宅が普及したりして、ガソリンや灯油の使用量が減っているよね。石油製品の需要が減ってしまえば、石油会社の競争が激しくなり、結果的に連携や合併が進むってわけか。

石油会社はそうやって経営の効率化を図ると同時に、石油以外の事業に進出して、新しい収益源を見つけようとしているわ。

例えばどんな取り組みがあるの?

最大手のJXは、北海道や東北地方に液化天然ガス(LNG)の受け入れ基地を建設して、販売事業を強化しようとしているわ。それに、昭和シェル石油は子会社を通じて太陽光発電システム事業に力を入れているわ。現地点では本業の石油事業とくらべて規模は小さいけれど、大きな柱に育てようと頑張っているのね。

業界再編、新事業への進出…石油業界はダイナミックに動いているんだね。

|

このコーナーに対するご意見、ご質問は、リムゾー&リミーまで 電話 03-3552-2411 メール rimzo@rim-intelligence.co.jp |

クイズに挑戦してみよう!

今回の

「やさしいエネルギー講座」

から出題!

「やさしいエネルギー講座」

から出題!

過去の石油元売り同士の合併で、正しい組み合わせは?

正解と思ったボタンを押してみよう。

エネルギーの知識をさらに深めたい人は、一般社団法人日本エネルギープランナー協会の検定に挑戦してみよう!

(リム情報開発は、一般社団法人日本エネルギープランナー協会を応援しています)