政府=GX経済移行債の財源、賦課金などで段階的に負担増へ

|

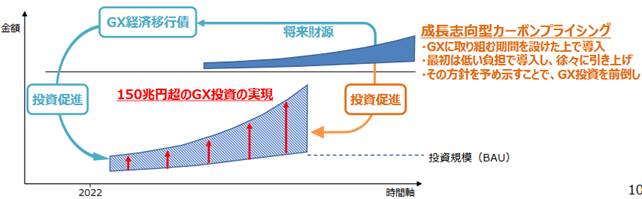

政府は29日、岸田文雄首相が開催した第4回GX(グリーン・トランスフォーメーション)実行会議で、カーボンプライシング(炭素価格付け)の基本的な原則と制度の原案を示した。投資促進の手段として検討するGX経済移行債(仮称)の財源には「炭素に対する賦課金」と将来的に本格導入する「排出量取引市場」を充て、企業の負担は段階的に増やす仕組みとする。首相は会議の議論を踏まえ、炭素価格付けの開始時期、移行債による資金調達と償還の時期、支援対象などを次回の会議までに詰めるよう、担当の西村康稔経済産業相に指示した。 カーボンニュートラル(炭素中立)を達成するため今後10年間に官民協調で必要とされる投資額は150兆円。このうち移行債により「20兆円とも言われている」(5月9日の首相の発言)政府資金を賄う。政府案では、財源の賦課金は化石燃料の輸入事業者などを対象とし、GXに取り組む期間を設けた上で低い負担で導入し、徐々に引き上げる方向性を示した。 賦課金の負担率は、排出量取引で最終的な炭素の市場価格が決まることを踏まえた仕組みを検討する。これはエネルギー関連の負担を総額では中長期的に減少させることが狙いという。賦課金と排出量取引で、同一の炭素排出に対する二重負担の可能性があることから、両制度の間の調整措置の導入も課題。 排出量取引は参加企業の自主性に基づく制度として始まるが、政府案では、2026年度以降については民間の第三者による削減目標の認証、目標に向けた規律強化、参加率向上の措置などの必要性が示された。二酸化炭素(CO2)排出に必要な排出枠の有償化を発電部門で段階的に進めることも検討対象とされた。発電事業には代替技術があり、カーボンリーケージ(企業が規制の緩やかな国へ生産や投資先を移し、結果として炭素排出量が増加すること)の危険性が低いため、比較的有償化に対応しやすい。排出量取引で先行する欧州連合(EU)などは有償化を実施済みで、日本も将来、導入することが望ましいとの考え。 排出量取引は市場価格の安定性も課題。政府は原案で、取引価格の上限と下限を予め設定して短期的な乱高下を抑制しつつ、同時に長期的な上昇を示すことで予見性を高め、企業投資の促進につなげることが重要とした。 GX経済移行債では、調達資金の使途、モニタリング、金額規模、発行方法、発行条件などを検討する必要があるとした。使途は、水素・アンモニア、再エネ、蓄電池、製造業の省エネ・燃料転換などを想定する。発行方法は、国際標準に準拠し、市場での一定の流動性の確保や、民間を含むシステム上の対応、調達した資金の支出管理の方法などの具体化が必須。償還は、炭素価格付け制度の導入による将来の財源で実施することから、炭素中立の達成目標年度の2050年までに終える必要があるとした。

(GXの投資と資金調達のイメージ図) 図の出所: GX実行推進担当大臣 発表資料

|