富士通=藻場ブルーカーボン量を高速算定する新システム開発

|

富士通は26日、海藻や海草が光合成によって大気中の二酸化炭素(CO2)を蓄える「ブルーカーボン」を効率的に定量化するシステムを開発し、この技術を用いたプロジェクトでカーボンクレジットの一種である「Jブルークレジット」の認証を得たと発表した。

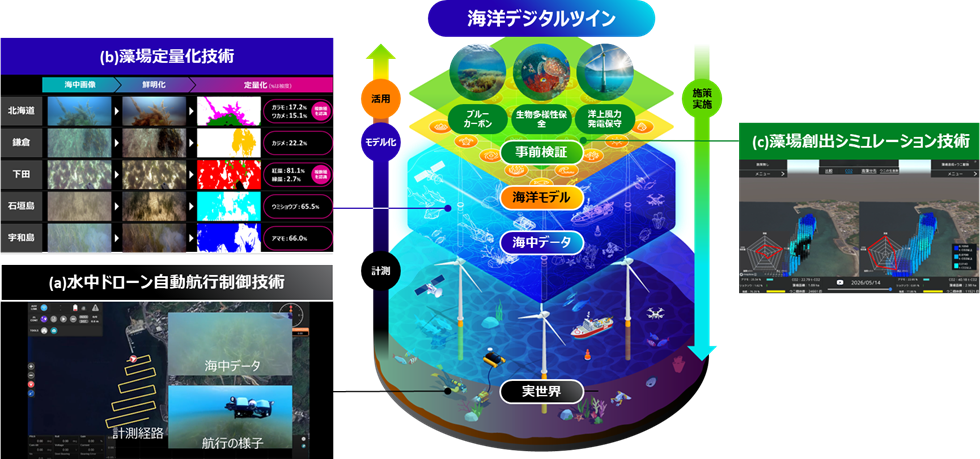

新システムは一連の調査をワンストップで実行できるエンドツーエンドの仕組みで3つの技術から構成される。海流の中でも安定してプラスマイナス50センチメートル以内の位置精度で水中ドローンを航行させる技術、濁った海中でも複数の海藻・海草の種類や海底を覆う割合(被度)を認識し、それらのCO2吸収量を計測する技術、海洋環境学と数理モデル・機械学習を融合し藻場の成長をシミュレーションする技術の3つだ。

これにより、潜水士や専門家に頼ることなく、1ヘクタール当たりの調査時間を従来の約2日から約30分へと短縮した。海藻・海草の種類と被度を85%以上の精度で判別でき、藻場の回復や保全に向けた施策の立案や効果検証を一体で支援が可能なシステムとなっている。愛媛県の宇和海では、宇和海環境生物研究所や漁協、宇和島市と連携して藻場のブルーカーボンを実際に定量化。このデータを基に、ジャパンブルーエコノミー技術研究組合にクレジット申請し、95%という高い認定率でJブルークレジットの認証を得た。

富士通は技術の詳細を、11月27~29日に神戸国際展示場で開かれる海洋総合展示会「Techno-Ocean 2025」に出展する。今後は各地の自治体や企業と連携し、藻場の回復やクレジット取得支援に加え、洋上風力発電設備の点検や海洋工事に伴う環境影響調査など、適用領域も拡大する方針だ。

海洋デジタルツインの構想と開発技術

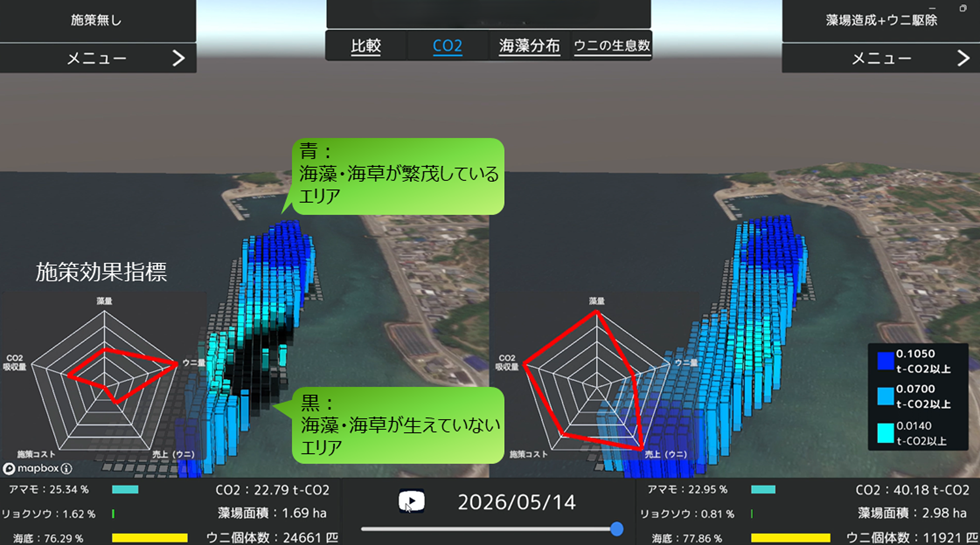

シミュレーションによる施策効果の事前検証(ウニによる藻場の食害調査)

図版の出所 富士通 発表資料

|

|

|