大阪公立大など=アジア初となる陸域生態系のCO2調査

|

大阪公立大学大学院農学研究科の植山雅仁准教授らの共同研究グループは21日、アジア地域初となる、陸域生態系による二酸化炭素(CO2)吸収動態を明らかにする大規模基盤データセット「JapanFlux2024」の構築を発表した。データセットは公開中で、今後は森林由来などのJ-クレジット算定の根拠にも役立てられる可能性が高い。

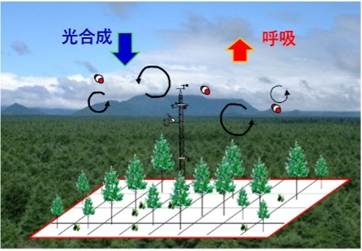

このデータセットは、1990年から2023年の33年の長期間にわたって、森林や水田、湖沼などの陸域生態系において、CO2の吸収・放出量、気象環境を30分間隔で渦相関法という手法で連続測定したもの。国内の52地点(北海道、長野県、山梨県、岐阜県、大阪府など)と、中国、ロシア、モンゴル、タイ、カンボジア、マレーシア、インドネシアの計83か所で観測された。

世界的には、すでに欧米を中心にこうした観測データセットが構築され、どの生態系がいつ、どの程度CO2を吸収・放出しているのか、地球規模での評価が進んできた。しかし、アジア地域では古くから観測は行われていたものの、統一した基準によるデータ整備が進まず、生態系のCO2吸収機能の評価には、不明確な部分が残されていたという。今後は、アジア地域のCO2吸収量に関する日変化、季節変化、経年変動、さらにはその地理的分布が評価可能となる。植山准教授によれば、多くの研究者による30年にも及ぶ困難な調査を、脱炭素社会の実現や地球温暖化対策に活用されることを願っているとのこと。

(CO2の吸収・放出量の観測手法の概略図。中央の気象観測タワーで大気中のCO2の流れをリアルタイムにモニターし、30分毎に連続測定可能)

図版の出所:大阪公立大学 発表資料

|